SSCって知ってますか?

Stretch Shortening Cycle(ストレッチ・ショートニング・サイクル)と呼ばれていて如何にしてこれを競技の動作へ取り入れるかがトップアスリートへのカギだと言われています。

どんな動作かというと、いわゆる反動動作のことです。

高く跳ぶ時ってしゃがみますよね?

「膝と股関節を伸ばしたまま高く飛べるよ」って人は、魔法使いか超能力者です。

ジャンプするときにしゃがむ反動動作が簡単に言うとSSCなんです。

今回はこのSSC(反動動作)の重要性をお話します。

指導者、競技者は知っておかないといけない常識であるとすら僕は思っています。

まずSSCの理解を深める為に前に伸張反射についてお話します。

SSCがトップアスリートのカギ

骨格筋(所謂筋肉)が生み出す力は収縮力(筋繊維)と弾性力(腱)によって成り立っています。

と言われても一体何のこっちゃだと思うので、一つづつ説明していきます。

まずは収縮力の側面から。

伸張反射

関節が壊れないように保護するための機能のことなんですが、まずは2種類の筋肉の収縮からお話します。

筋肉の収縮には2種類の収縮があります。

短縮性収縮と伸張性収縮です。

もう一つ等尺性収縮というものがありますが、今回は割愛させてもらいます。

短縮性(コンセントリック)収縮

短縮性収縮とはシンプルに腕を曲げる動作のことです。

少し詳しく言えば筋肉が縮む(短縮)方向に曲げることです。

伸張性(エキセントリック)収縮

伸張性収縮とは短縮とは反対の方向に筋肉が引き伸ばされながら縮むことです。

つまり腕が縮もうとはするんだけど力に負けて腕が伸ばされちゃうってことです。

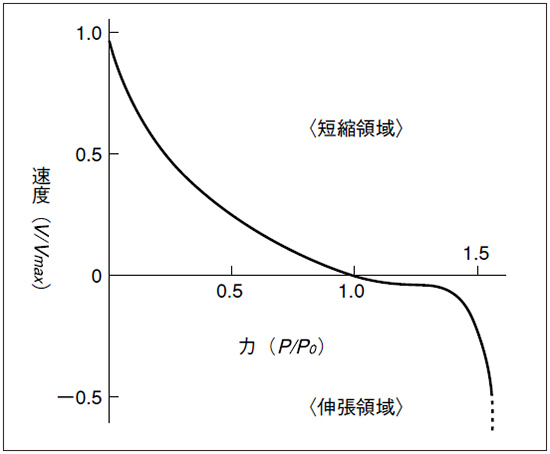

これは筋肉の短縮速度を縦軸、発揮される力を横軸で表したグラフです。

<伸張領域>の部分を見てもらえば分かりますが、短縮する速度がマイナス方向(腕を伸ばす方向)に速い時、つまり腕を速く引っ張られると縮む方向に強い力を発揮することが分かります。

逆に<短縮領域>では短縮速度が上がると発揮される力が小さくなっています。

つまり重いものを押すならゆっくりと押した方が力を発揮するってことです。

引用:石井1994

簡単に言うと筋肉は一度強い力で伸ばされたほうが強く縮もうとするということです。

これは伸張反射と呼ばれます。

関節が壊れることを防ぐために生物に元々備わっている機能です。

熱いやかんに触れると反射的に手が動きますよね。それと同じような反射行動です。

伸張反射は筋肉が強い力で引っ張られると驚いて縮もうとする反射行動で、この時馬鹿力がでます。

これが筋肉の収縮力の側面です。

今度は弾性力の側面からこのSSC(反動動作)を考えてみます。

弾性力

弾性とはバネが伸び縮みすることによって運動エネルギーが弾性エネルギーとしてバネにが貯蔵される性質のことです。

この辺の力学的な話については長くなるので割愛します。

直感的な理解で問題ありません。

強い力を加えれば加えるだけバネは強く弾みますよね。あれです。

そして人間の身体でバネの働きをするのは『腱』と『筋肉』です。

ジャンプを例にします。

ジャンプの直前に右の黒い人のようにしゃがむ動作をすると重心の落下によって、位置エネルギーが運動エネルギーに変化します。

その運動エネルギーが次は骨とハムストリングスを繋いでいる腱(矢印で示した場所)に弾性エネルギーとして貯蔵されます。

その貯蔵した弾性エネルギーを今度はジャンプする時の運動エネルギーに一気に変換するわけです。

この時強い力で筋肉が引っ張られたことにより伸張反射が起こり、筋肉の収縮も起こります。

このように筋肉の収縮(伸張反射)と腱の弾性からの両面からSSC(反動動作)が重要であることが理解してもらえたと思います。

ボクシングにおけるSSCとは

ボクシングにおいて何がSSCかと言えばそれは例えば踏み込む直前の小さな股関節と膝関節の屈曲動作であったり、パンチを打つ時に腕を引く動作です。

「え?腕を引く動作?ボクシングで禁止されてるやつだ…」そう思いましたか?

パンチを引くモーションは悪か

この議論が必要になりますね。

肩のSSCを使う特徴的且つ史上最強レベルの選手がいます。

マニー・パッキャオ

今回はパッキャオ選手を例に挙げていますが、上げればきりがありません。

井上選手がパヤノ選手をKOした右のストレートをもう一度見てみてください。

小さくSSCが起こっています。

パッキャオ選手は連打の時は完全なオフガードです。

パンチを打ちながら片方の腕を引いて肩のSSCを利用することで高速の連打を実現しています。

踏み込む直前も小さな下半身の屈曲による反動動作があります。

ライアン・ガルシア選手やアルバレス選手もそうです。

特にガルシア選手は左フックを打つ前に一度強く腕を引いてSSCを起こしています。

さらに腕を引くと目標へ拳を衝突させるまでの滑走距離が延ばせます。

つまり力を加える時間を長くすることができ、『力積』の側面からみても大きな運動量を拳に加えることができるんです。

そもそも高いパフォーマンスを発揮するにはSSCが切っても切り離せません。

大切なのはSSCの動作をリズムの中に組み込んだり、フェイントを使って相手を攪乱しSSCを起こす時間を稼ぐことです。

SSCによる強打は相手の攻撃への心理的な抑止として、つまりディフェンスとしての役割も果たします。

ガルシア選手の弱点はディフェンスです。

だけどパンチ力があるので相手は迂闊に踏み込んでいけません。

だからこそガルシア選手は得意な距離を保って接近戦という弱点を隠すことができるのです。

パッキャオ選手も同様です。

連打中はオフガードで危険に見えますが、一度コンビネーションが始まってしまえば高速でパンチを繰り出すパッキャオ選手にカウンターを狙う方が危険に晒されます。

ガードを固めざるを得ません。

狙うとするならマルケス選手やメイウェザー選手がやったような、パッキャオ選手が下半身の反動を使って飛び込む準備の瞬間です。

あそこでカウンターを用意できないとパッキャオ選手の嵐のようなコンビネーションが終わるまではガードを上げて耐えるしかありません。

ガルシア選手やパッキャオ選手を例に挙げたように、SSCを使った強打は上手く使えばディフェンスを強化します。

「サウスポー対策」のページでも『左回り神話』について触れました。

「スキルセットと戦略」では『ガードを上げなければならない』と言う神話。

今回は『パンチを打つ時に腕は引くな』という神話についても少し触れました。

タイミングを読ませない場面、強いパンチを打つ場面や各々の戦略に合わせて理想的な戦術は違います。

もちろん今回の話もサウスポー対策の話も僕の考え方でしかありません。

僕が常に重視しているのは『戦略』と『戦術』が矛盾しないことです。

ロマチェンコ選手はSSCで強い力を発揮するよりは細かく、やや手打ち気味のパンチを使います。

それは最大の強みでもあるフットワークを阻害しないようための戦術で、戦略に矛盾しない合理的な戦術です。

詳しくは以下のリンクをを参照してください。

SSCを取り入れたパンチがディフェンスを損ない戦略上矛盾することは確かにあります。

でも、逆にディフェンスを強化することだってあるわけです。

自分の戦略には「強打」なのか「移動性」なのか。

戦略に適合した戦術とスキルを選択すべきです。

僕はこの考え方が正しいとは思いません。

しかし現状はこれが合理的に見えます。

以上SSCの重要性についてでした。

別の機会にトレーニングとSSCを活かした連打の方法を共有したいと思います。

コメント