思った以上に『ブレーキ効果』は反響が大きい。

やっぱり皆さん気になりますよね。

これは『パンチ力は才能』という誤解(先天的に有利な特性はあります)が広まっているからだと思います。

そういう人には『なら、具体的に何がパンチ力の才能なのか答えてみろ』と言って黙らせてやればいいんです。

そもそも先天的な特性は人それぞれで、その組み合わせも千差万別です。

一概に『これ』という才能があることを僕は疑います。

もっと言えば才能があってもその才能に気がつかずにキャリアを終えた選手だって沢山いるはずなんです。

そして僕は人の才能を奪うような指導者が許せません。

耳を疑うような発言もあります。

そんな奴らを黙らせてやるためにハードパンチを手に入れましょう。

今回は人体を連結振り子という側面から考えてみたいと思います。

これはこのブログでも何度もお伝えしているしなり、つまり僕が『運動連鎖』を重要視する理由でもあります。

ブレーキ効果

ブレーキ効果の記事をまだ見ていないという方はまずそちらをご覧ください。

今回の話はその知識を前提としています。

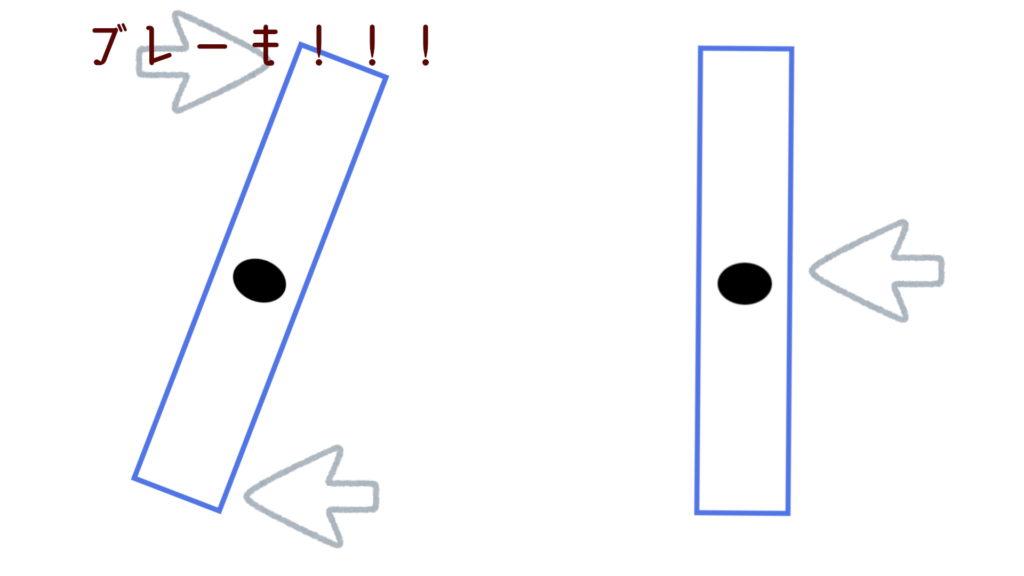

ブレーキ効果の記事でもお話したんですが、運動する物体の一方の端を掴んで急停止させると、その物体は軸を支点にして回転するんです。

これは動いている物体は動き続けようとする『慣性』という性質が物体には全て備わっているからです。

物理が得意でなくても、何となく感覚的に理解できると思います。

左向きに運動している板の上端を掴んで右向きの力を加えて急停止させると、板は時計回りに回転運動を行います。

人間の体も全く同じ性質を持っているんです。

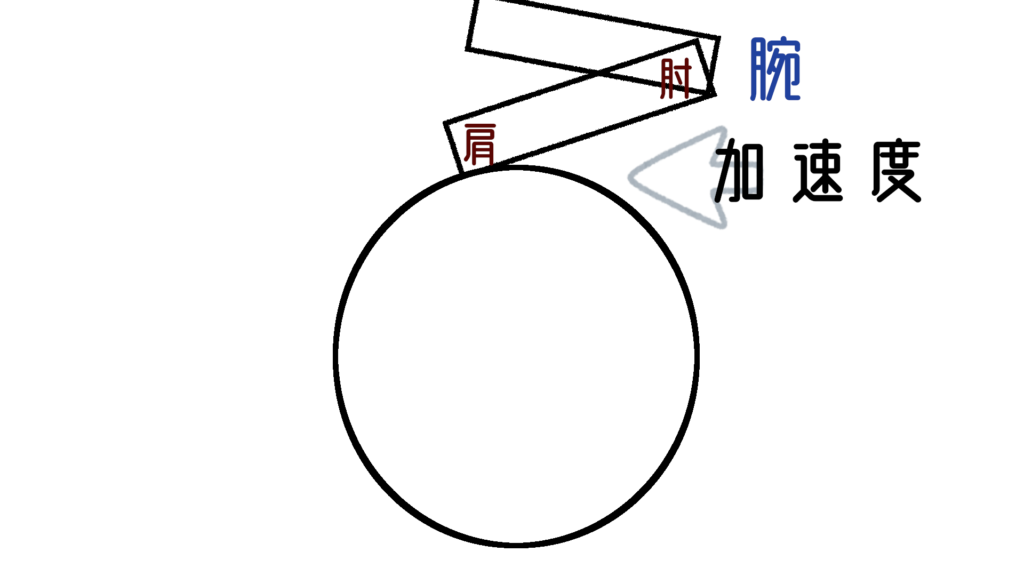

体幹を急停止させ、肩関節の運動と逆向きの加速度を加えると上記の図のように腕が回転して前方へ振り出されるんです。

人体は連結振り子

『ブレーキ効果』の記事ではこんな風に振り子の例も使って説明しました。

既にお気づきの方もいると思いますが、人間の体を抽象的に捉えると、それは連結された振り子なんです。

人体は骨同士が関節で連結した振り子構造だと見なすことができます。

つまり、『ブレーキ効果』を各関節で起こせれば、末端をどんどん加速させていくことができるってことです。

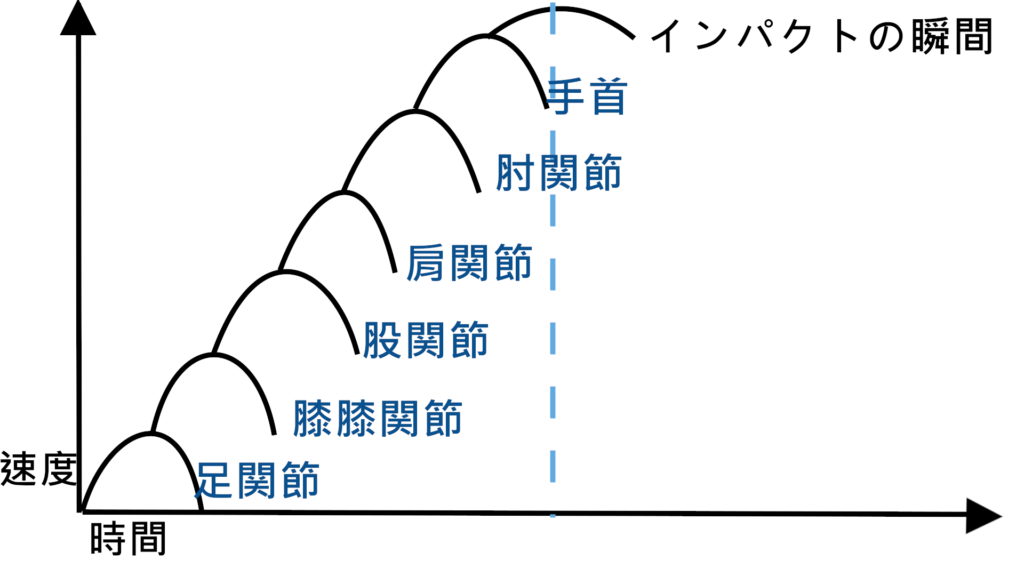

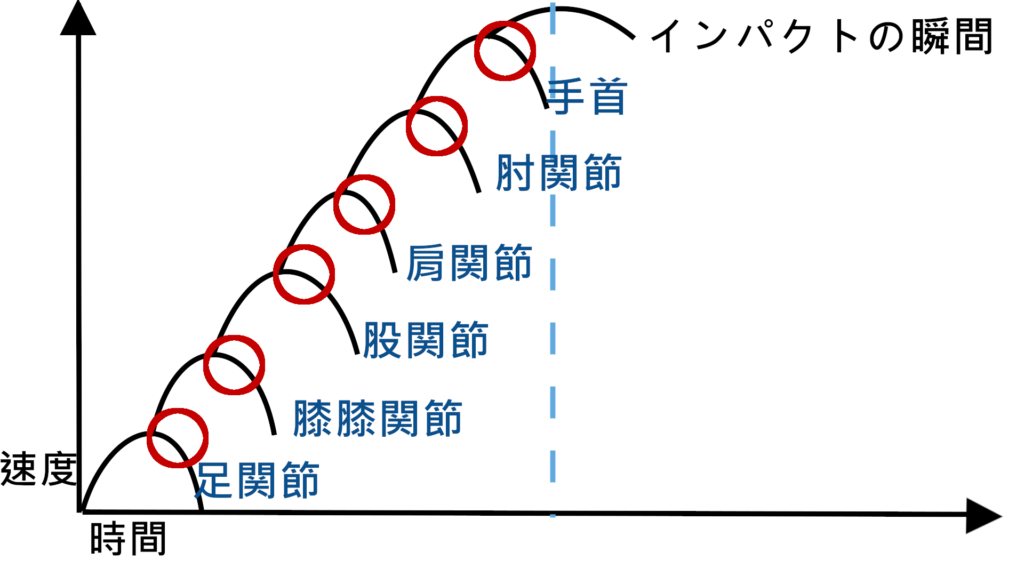

これは『運動連鎖』と呼ばれる身体連動の様子を時間-速度で表した簡単なグラフです。

※自作なので細部は無視してください。

時間が進むごとにどんどん加速していくのが分かるはずです。

赤丸で囲ったのは各関節の減速局面です。

スピードが落ちる、つまりブレーキ(運動と逆向きの加速度)がかかるので『ブレーキ効果』が起こります。

足関節のトップスピードに到達する前に膝関節が動き出したり、股関節のトップスピードを過ぎてから肩関節が動き出すと『ブレーキ効果』が薄れて十分に加速させられません。

このタイミングはとてもシビアですが、一流選手は練習によって体得しています。

アルバレス選手がコバレフ選手をKOした場面。

パンチの瞬間に肘を上げています。

こうすると前腕の肘側には下向きの力が、前腕の拳側には上向きの力がかかります。

※肘を上げると遠心力が強くなるということも挙げられます。

要するに肘を上げると、肘から先の前腕を高速で回転させられるんです。

この関節の連動こそがしなりの正体です。

ただこの連動を起こすのはかなりの練習が必要で、動作原理も理解しなければなりません。

ほとんどのボクサーは才能がないのではなく、これができていないだけだと僕は感じています。

以下のメジャーリーグのピッチング動画を見てください。

下半身の力を体幹を通して末端のボールへ伝えています。

この時の肘のしなりを見てください。

体幹の回転が肩、次にに肘、その後に手首、その後にボールへ力が伝えられている様子が分かりやすいと思います。

『ブレーキ効果』による力の増幅の連鎖が『運動連鎖』です。

まとめ

しなりを生むに為には研ぎ澄まされた感覚が必要。

その感覚を生むには運動連鎖を正確に理解し実践しなければならない。

運動連鎖を高いレベルで実践する感覚を磨くトレーニング方法の考案や運動連鎖を強化する、または阻害しないために、自分の身体を正しく評価する方法の考案。

その方法が競争における優位性になる。

コメント