競技レベルでは知る必要があるのか疑問が残るのですが、いつか役に立つだろうってことで筋肉の話していきます。

パワーの羽状筋、スピードの紡錘状筋

以下の本で同じ日に登場しました。今学んどけって暗示だと思いますので、学んだ知識をアウトプットして脳に定着させます。

筋肉には大まかに「羽状筋」と「紡錘状筋」、二つの分類があります。

羽状筋は伸筋に多く、紡錘状筋は屈筋に多く分布しています。

分かりやすく言えば上腕二頭筋は肘を曲げる屈筋で紡錘状筋、上腕三頭筋は肘を伸ばす伸筋で羽状筋になっています。

後述しますが、構造的に羽状筋と紡錘状筋にはそれぞれ相反した特徴があります。

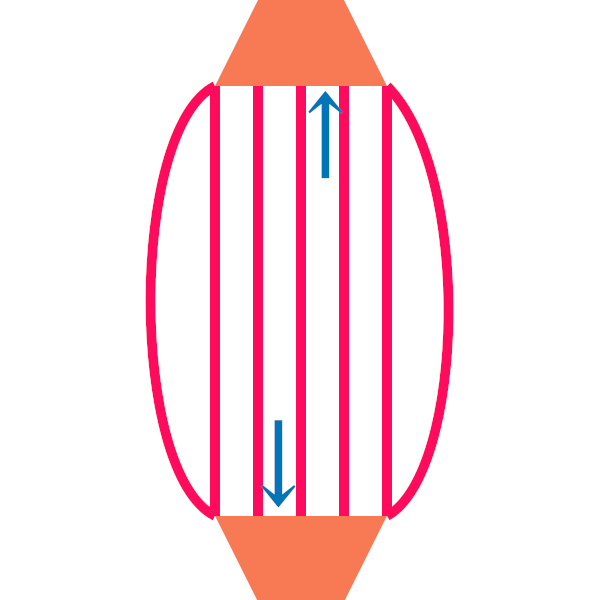

紡錘状筋

左図のような構造が紡錘状筋です。

明るいピンクが筋線維の収縮方向、オレンジが腱、青矢印が関節にかかる張力です。

※矢印逆になってましたごめんなさい

筋線維の収縮の方向と筋力発揮の方向が同じものを紡錘状筋と呼びます。

収縮の力がダイレクトに腱に伝わるので、収縮と同時に力が関節へ伝わります。

後述する羽状筋との違いは、収縮する筋線維の数。

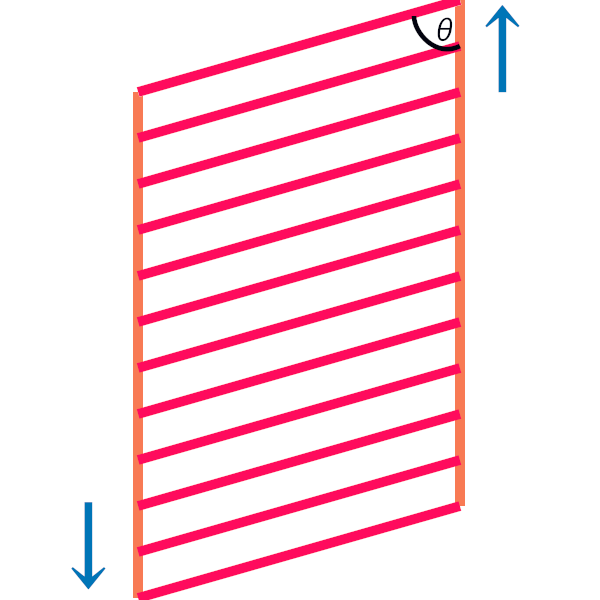

羽状筋

羽状筋は左図のように筋線維の収縮の方向と関節の回転へかかる力が一致しないものです。

関節へかかる張力の方向(青矢印)が筋肉の収縮方向と異なるため、関節へ作用する力の大きさF’の大きさは

$\mathbb F’ = \mathbb F cosθ$

となります。

※矢印逆です。

一本ごとの筋線維の収縮力はθ分だけロスするので筋力の発揮に時間がかかるのですが、多くの筋線維がまとめられているので大きな力を発揮することができます。

直感的に上図だとθの角度があり過ぎて横方向の力がロスしてしまうことが理解できると思います。

上図のθのことを「羽状角」と呼び、これはトレーニングによって変化します。

具体的にはトレーニングを積むと羽状角の角度を上げて筋線維の密集度を上げられます。

しかし 羽状角は角度が大きくなるほど力のロスが大きくなる構造をしていますので、極端に肥大化した筋肉は力こそありますが、筋線維一本一本の効率が低くなっています。

上図は分かりやすく羽状角を大きくとりましたが、かなりロスが大きい構造をしています。

まとめると、紡錘状筋は収縮は弱いが速く屈筋に多い。

羽状筋は収縮は遅いが強く伸筋に多い。

激しい運動を想像すると、床などを押す伸筋には強さが、屈筋にはその伸筋を補助するような反動動作が求めらます。

恐らくその違いを強調する構造なのでしょう。

コメント