YouTubeのボクシング解説系を見る時の注意。

帰納法と演繹法

要点が掴みやすいように具体的に説明します。

「強いボクサーの骨格には共通点がある(帰納法)」。

上の主観的な観察が事実であると仮定し、客観的な事実のみで裏付けを行う(演繹法)。

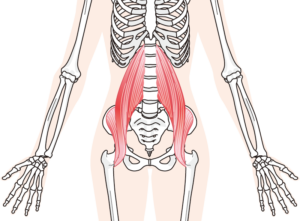

前提「ミオシンとアクチンは性質上、伸ばされると縮む力が増す(滑り仮説)」かつ「腱を構成するコラーゲンには弾性がある」よって「筋肉は伸ばされると収縮をする力が増す」。※1

「一般的に、筋肉の断面積と筋力は正比例の関係にある」従って「太い筋肉(≒体積が大きい≒断面積が大きい)は縮む力が強い」※2

※1※2より「太い腸腰筋は骨盤を大腿骨へ引きつける≒骨盤が前傾する」

「骨盤の前傾は構造的にハムケツへ張力を加える」「※1より、ハムケツへの張力はその筋力を高める」

「股関節は構造的に体を推進する関節」かつ「ハムケツは股関節の筋肉」よって、「骨盤の前傾(≒太い腸腰筋)は体の推進力を高める」※3

「踏み込みやパンチなどの『ボクシング』を構成している技術は、全身ないしその一部を推進する動きを指す」よって「踏み込みとパンチの能力はボクシングを構成する重要な要素である」。※4

※3 ※4より「腸腰筋の太さとボクサーの競技能力には強い相関があると考えられる」。

これが演繹法。主観的な思い込みを排除し、客観的な事実のみで論理を構成すること。

厳密にやると大変なので単純化しましたから、所々で論理がスカスカになっていますが、「論理的な証明の雰囲気」は感じてもらえたと思います。

起点となる前提から”客観的な事実のみ”を用いて結論を導きます。

理想とする姿を想像し、そこへ辿り着くまでの地図を描く場合は、その過程に”矛盾や主観的な思い込み”が紛れ込んでいることがないように注意します。

結合された要素同士の隙間が小さい程、”論理的な”反論の余地は失われます。

根拠は?

YouTube解説系は、僕が見た限りですが、”そもそも、何より、第一に”、根拠が曖昧です。

議論の出発点となる前提がそもそも矛盾しているか、それを受け入れたとしても、そこから結論までの論理に客観的な裏付がされていないように感じました。

印象論に終始している。

それを含めて楽しむのは個人の自由ですが、仮に競技の参考として見るのなら、「〇〇は✕✕です。」と述べられいる場合に、〇〇と✕✕には客観的な裏付けがされているか、そこに解説者の主観的な思い込みが挟まっていないか、には注意を払う必要があります。

空想からスタートして、空想で終わっている可能性もあります。

魔法や忍法の類。

結論。自分自身に客観的な事実による裏付けを求めよう。そして、指導者や上司やYouTubeにもそれを求めよう。

コメント