べき乗

実数 x の正整数 n 乗は、素朴には、n 個の x を掛け合わせたものである。厳密には、次のように再帰的に定められる。(∗)x¹:=x,(∗∗)xn+1:=xⁿ×x(n≥1).x0

を定義する場合には、関係式 (∗∗) が n = 0 でも成立するように定義を拡張するのが自然である。

一意性とは数学分野において、注目している数学的対象が「存在するならばただ一つだけである」或いは「ただ一つだけ存在している」という性質である。 これら二つの主張は論理的な意味が異なるが、文脈によってどちらの意味かは異なる。

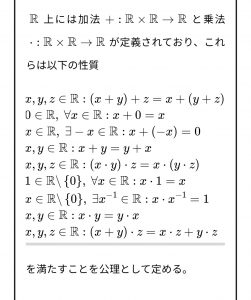

実数の定義引用WIIS

べき乗の一意性

「べき乗の一意性」が呼び方として正しいのかは不明ですが、調べるのが面倒なので、とりあえず底と指数を共有するべき乗が、演算の結果を必ず同じ場所へ送る性質を便宜上そう呼びます。

$(1∨0)≠a⇒a^{m}=a^{n}⇔m=n$

底を共有するなら、べき乗は一意的であってほしい、という願いがあります。

まずは、証明の基本である背理法が機能しないかを確かめます。

証明

$a^{m}≠a^{n}(仮定)

m=n$(仮定2)

$a^{n}≠a^{n}$(代入法則)

⊥(矛盾)

$m≠n$(背理法)

$a^{m}≠a^{n}→m≠n$(→変形)

底を共有するべき乗の結果が異なるなら、その指数は異なる。

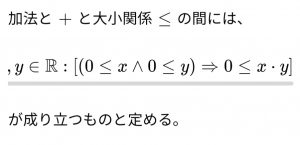

乗法律引用WIIS

まずは乗法の大小関係の復習。

[0<x<y,z](仮定)

0<(y-x)z(乗法律)

0<yz-xz(分配法則)

xz<yz(加法逆元)

x<y∧0<x,y,z→xz<yz(→導入)①

乗法は大小関係を保存します。

$[1<a]$(仮定)

$a^{n}・1<a^{n}・a$(①)

$a^{n}<a^{n+1}$(乗法単位元と∗∗)

$1<a→a^{n}・<a^{n+1}$(→導入)

1より大きい実数のべき乗は指数が自然数なら、その大小関係を保存します。

$[a<1]$(仮定)

$a^{n}・a<a^{n}・1<1$(①)

$a^{n+1}<a^{n}<1$(∗∗)

$a<1→a^{n+1}<a^{n}$(→導入)

同様にx<1の場合も指数が自然数なら、底を共有するべき乗は、指数の大小関係を保存します。

1<aの場合もa<1の場合もべき乗は一意に大小関係を保存します。

従って、順序が定められない場合、つまり、¬(x<y∨y<x)の場合は、三分律より、x=yとなります。

よって、べき乗は一意に順序を定めます。

$2^{n}=2^{m}⇒n=m$

底を共有するべき乗の結果が同じなら、指数は等しくなります。

計算機に同じ値を入力するなら、計算の結果は常に等しくなります。仮に入力の度に結果が変わるなら、その計算機は壊れていると判断できます。

例外)

上記の二つの照明はいずれも1<x∨1<xの場合にのみ成立します。

底が1か、0の場合は前提から除外されています。底が1の場合は指数の自然数nを限りなく大きくしても、乗法単位元の性質より、常に1へ送られます。

例)1⁵=1²=1

また、0との乗法は実数には定義されていません。

補足

0と任意の実数との乗法が0となるのは定理です。

0との乗法

a(仮定)

a+0(加法単位元)

a(仮定)

a・1(乗法単位元)

a(1+0)(加法単位元)

a+0a(分配法則)

加法一意性より

a+0=a+0a

が成り立ちます。

よって、任意の実数と0との乗法は0。

ミクロの過程は様々に分岐するから予測不可能なんけど、マクロの結果だけは予測できる。

この世界は、始まり方と終わり方だけが決まっていて、過程だけが無秩序に動いているシミュレーション世界。

ヒトの認知能力がそうなだけで、世界は別(形而上)にある説を推すが。

コメント