複利計算

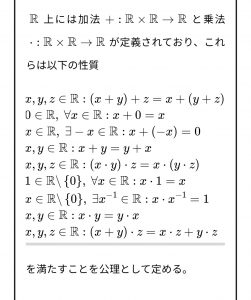

実数の定義引用WIIS

実数 x の正整数 n 乗は、素朴には、n 個の x を掛け合わせたものである。厳密には、次のように再帰的に定められる。

(∗)x¹:=x,(∗∗)xn+1:=xⁿ×x(n≥1).x0

を定義する場合には、関係式 (∗∗) が n = 0 でも成立するように定義を拡張するのが自然である。

ウィキペディア

x+y=x+z(仮定)

y(仮定2)

y+x+(-x)(加法逆元)

x+z+(-x)(仮定)

z(加法逆元)

x+y=x+z→y=z(→導入)…①

加法一意性。

ax(仮定)

ax+0(加法単位元)

ax(仮定2)

a(x+0)(加法単位元)

ax+0(x分配法則)

0=0x(①)…②

0の乗法。

元本P、年利rとした場合の複利計算。

0年目の利益は元本PとPの利息。

P+P・r・0(仮定)

P+0(0の乗法)

P(加法単位元)

よって、0年の運用は利益なし。

満1年の場合は元本Pとその利息Pr。

P+Pr・1(仮定)

P+Pr(乗法単位元)

P(1+r)(分配法則)

P(1+r)¹(べき乗)

P+Pr⇔P(1+r)¹(同値関係)…①

二年目。

P(1+r)+P(1+r)r(仮定)

(P+Pr)(1+r)(分配法則)

P(1+r)(1+r)(①)

P(1+r)²(∗∗)…②

三年目。

P(1+r)²+P(1+r)²r(仮定)

(1+r)²(P+Pr)(分配法則)

(1+r)²(1+r)P(分配法則)

P(1+r)³(∗∗)

初年はP(1+r)¹、二年目はP(1+r)²、三年目はP(1+r)³。四年目はP(1+r)⁴であり、n年目はP(1+r)ⁿと予想できます。

数学的帰納法によりそれを証明します。

n年目の元本

P+Pr=P(1+r)¹…満1年の元本…①

規則性から明らかですが、一応n年目の資産がP(1+r)ⁿであることを数学的帰納法を用いて確かめます。

満P年目の元本がP(1+r)ⁿと仮定。この場合の満n+1年の利息は

P(1+r)ⁿ・r

n+1年目の元本と合わせると

P(1+r)ⁿ+P(1+r)ⁿ・r(仮定)

P(1+r)ⁿ・(1+r)(分配法則)

P(1+r)ⁿ⁺¹(指数法則)

①より1年目の刊本はP(1+r)ⁿ。

よって数学的帰納法より満n年の元本はP(1+r)ⁿが成立します。

元本Pを年利r%でn年運用した場合の元本はP(1+r)ⁿで求められます。

元本100円を5%で50年運用した場合はP=100,r=5,n=50なので

100(1+5)⁵⁰

1,146円となります。

100万円なら1146万円。10倍以上になります。

借金が雪だるま式に増える証明です。

コメント