√2はどこにいるの

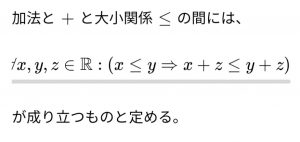

加法律引用WIIS

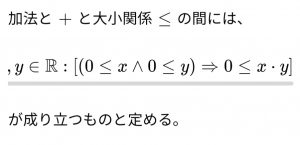

乗法律引用WIIS

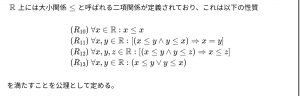

全順序集合引用WIIS

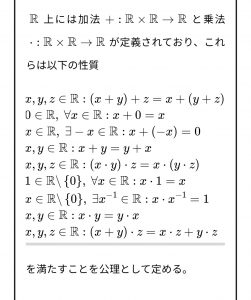

実数の定義引用WIIS

無理数をやっているとたどり着く疑問。

非循環な無限桁少数の位置はどう特定しているの?と。

有理数は一つづつ規則的に変化させられる上に視覚的なグラフとしてそれを再現できるので、数直線上の位置を感覚的にイメージできます。2は1の次であり3の前。あるいは1.9の次でありの2.1の前。

しかし無理数は無限桁、かつ非循環なので、その位置を具体的にはイメージできません。

常識的に考えれば二乗して2になるのだから、√2が1と2の間にあるのは自明です。が、√2が謎の挙動を起こさない保証はあるのか、と僕のパラノイアが発動しています。

正確な位置を割り出すことは無限桁の性質上は、仮に無理数をそう仮定するならですが、不可能なはずなので、恐らくは両隣の有理数と比較して、おおよその位置を予想しているはずと推理できます。

微分のようなイメージです。

一つ、思いついた方法を試してみます。

x<y(仮定)

x-x<y-x(加法律)

0<y-x(加法逆元)

x<y⇒0<y-x①

0<x<y,0<z(仮定)

0<z(y-x)(①と乗法律)

0<zy-xz(分配法則)

xz<zy(加法律)②

x≤y⇒x・x<≤y・y(②)

¬(x・x≤y・y)⇒¬(x≤y)(対偶)

(y・y)<(x・x)⇒(y<x)(三分律)③

正の実数は√を外しても大小関係が保存されます。

1<2<4(有理数順序)

√1<√2<√4(③)

1<√2<2(x²定義)

√2は1と2の間にいます。

上の証明を敷衍すると

x<y⇒√x<√y

任意の正のx,yの√をとっても元の大小関係は保存されます。これで無理数のなんとなくの位置は掴めます。

無理数がどこにあるのか?が気になったのは、無理数がどんな風に分布しているのかを疑問に感じたから。

つまり、ある場所に密集するように遍在しているのか、それとも満遍なく分布しているのか。

無理数は目には映りませんから。数直線では分布の仕方は判断できません。

よって、次は具体的に無理数の位置を調べる方法を考えます。ヒントになったのはデデキント切断。

有理数a,bの中間点はa+b/2である性質を用います。

(1+2)/2=1.5

となります。

1.任意の有理数a,bで無理数を挟み込む

2.半分にする

3.実数は完備な関係なので有理数と比較した場合は(a+b/2<x)∨(x<a+b/2)のいずれかになる

4.3の無理数が含まれる区間を選び、さらに2分割

上を繰り返してaとbの差を縮めていけば有理数の差は0に収束します。つまり、無理数が存在するならその無理数に収束するはずです。

もっと効率の良い方法で無理数の位置を割り出しているのかもしれませんが、現時点で僕が思いつくやり方はこれ。

具体的には

1<2<4⇒√1<√2<√4(③)

1.5²=2.25(x²定義)

√2²=2(x²定義)

1²<2<2.25⇒<1<√2<1.5(③)

1+1.5/2の中間点1.25。

完備関係より

(√2<1.25)∨(1.25<√2)

1.5625<2⇒1.25<√2(③)

より

1.25<√2<1.5

となります。

これを繰り返せば√2に近似する有理数が導けます。

現時点ではこれしか思いつけず。

有理数の隣には無理数がいる

0<1<x<y<z(仮定1)

0<z⁻¹<y⁻¹<x⁻¹<1(乗法逆元と単位元)

大きな実数ほどその逆元は小さくなる。つまり分子を固定し分母を無限大へ飛ばせば0に近似する値が得られる。

√2/nは無理数×有理数なので無理数。nを大きくすれば0を近似します。

また、無理数+有理数=無理数。

従って任意の有理数xに√2/nを足せば無理数になります。

差の小さな有理数の区間a<x<bを任意に選んだとしても、その間には必ず無理数を作り出せます。

x-√2/n<x<x+√2/n<<y

よって任意の有理数の間には必ず無理数があります。

近似させることが真に一つの数を表すのかは証明はできていなません。中学か高校の曖昧な知識だけで考えていますので、断言は難しいのですが、仮に一点に収束すると言いきれるのなら、既述の方法で無理数は特定されます。無理数が密集していても無限に近似すればよいだけです。従って、任意の無理数は有理数で挟み込めます。

ひとまずはこれで納得しておきます。

コメント