僕はネット上や本を読んで毎日勉強しています。

今回ネット上で面白い記事を発見したんです。

ウサイン・ボルト選手の走りの戦略についてです。

陸上短距離界の常識とは違った戦略によって前人未踏の世界記録を樹立しています。

引用:筑波大学陸上研究室

本題の前に前提となる知識を提示しておこうと思います。

スティフネス

鉛直スティフネスとか脚スティフネス、関節スティフネスなど色んな呼び方がありますが、今回は『スティフネス』で統一します。

スティフネス(stiffness)とは固さを表します。

簡単に言うとバネの固さのことです。

力を加えると簡単に縮む柔らかいバネ、強い力を加えても少しも縮まない固いバネがありますよね。

この時のバネの”固さ”の話です。

弾性

バネは伸び縮みしてエネルギーを貯蔵します。

人間の身体もバネです。

ゴムじゃないの?と思うかもしれませんが、人間の身体は『主動筋』と『拮抗筋』という二つの筋肉によって関節を動かしています。

対となっている筋がバネの役割を果たしています。

腕を曲げる時は上腕二頭筋が主動筋となり上腕三頭筋が拮抗筋になります。

逆も然りです。

上腕二頭筋を縮めると同時に上腕三頭筋が引き伸ばされ『腱(骨と筋を繋ぐ強靭かつ柔軟な組織)』に弾性エネルギーが貯蔵されます。

このように人間の身体は2種類の筋肉が対となりバネの働きを持たせているんです。

話をスティフネスに戻すと柔らかいバネ(スティフネスが低い)にエネルギーを貯蔵しようとすると長い時間引っ張らなきゃならないのでやや間延びした走りになってしまいます。

なので陸上では一般的には固いバネ(スティフネスが高い方)が接地した瞬間に地面から弾かれるため、良しとされているようです。

分かりやすいようにゴムボールで例えましょう。

同じ質量のゴムボールを二つ用意します。

固いゴムボールと柔らかいゴムボールです。

それを全く同じ高さから落下させたとしてもその固さによって弾み方が全然違いますよね。

この弾み方の違いが走りの戦略の違いに繋がるという話です。

今回はボルト選手の弾み方にフォーカスします。

本題に移るまえにもう少しだけ復習します。

力積

力積とは物体の運動量をどれだけ変化させられるかを表す量のことです。

運動量とは簡単に言うと物体の持つ運動の激しさのことです。

速い物体程運動は激しく(運動量が大きく)、また重い物体ほど運動が激しくなります。

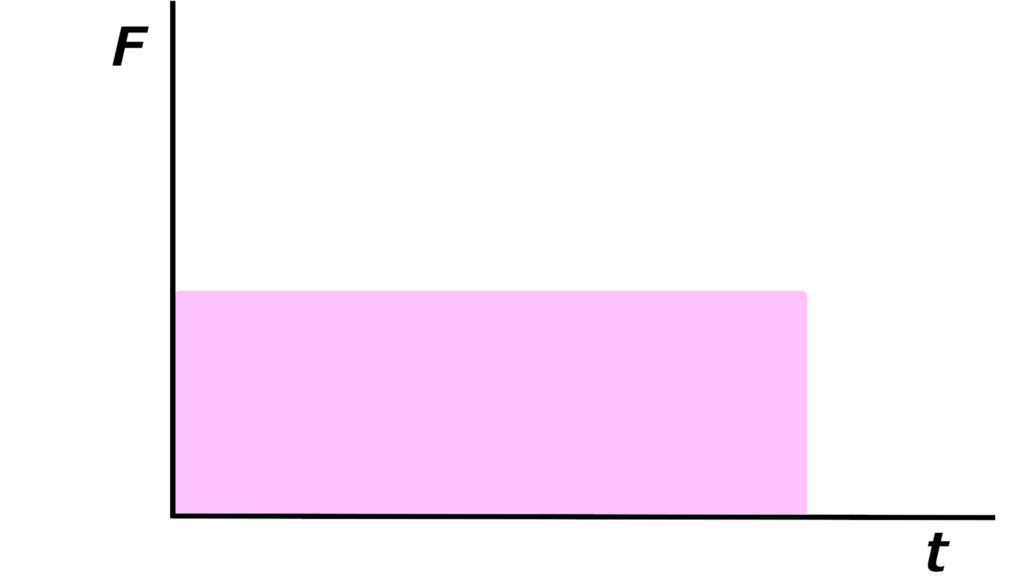

「力 × 時間」にするとこんなグラフになって、ピンクの面積が『力積』になります。

この面積が大きければ大きいほど物体へ与えらえる運動量が大きくなるんです。

要約すると、物体の運動量を増大させるには加える力を大きくするか長い時間、力を加えるということです。

※厳密には力積は「力 × 時間」ではありません。

物体に与えた力の積分です。

簡単に言うと時間t1からt2までに加えられた力の合計です。

今回は話を簡単にするために「力 × 時間」と定義しておきます。

本題

上記のリンクの報告を僕なりにかみ砕いてみます。

陸上ではスティフネスが高い固いバネの方が接地が短く、ピッチ(回転数)を稼ぐことができるため有利であると考えられています。

しかしウサイン・ボルト選手は特にスティフネスが優れていたわけではないようです。

世界レベルではない選手と同等という報告もありました。

これは陸上界の常識とは違うようなんです。

これが一体どういうことなのかと言うと、まとめの考察部分でも述べられているように、ウサイン・ボルト選手は身体的な特徴からピッチの速さではなく、一歩一歩のストライドという側面からアプローチしていると推察されています(これは後半のあの驚異的なスピードの伸びに繋がっているのかも)。

高身長であるとか、もしかすると脊柱側弯症もその走りの特性として表れているのかもしれません。

力学的観点から見た下肢のバネ能力であるStiffnessはその高低によって優劣が決まる「能力」というよりは「特性」と捉える方が良いのかもしれません.

接地が長いとは長い時間地面へ力を伝えているという事実です。

以下のページでも説明していますが、ウサイン・ボルト選手の脊柱はとても柔らかく見えます。

脊柱が柔らかく鞭のようにしなることで接地の瞬間に重心がわずかに地面へ落下します。

この特性によって接地の瞬間に強い力が地面に加えられるのではないかと僕は推察しています。

練習のワンシーンのボルト選手です。

腰に手を当ててインターバルをとっているんですが、この背骨の湾曲分かりますかね。

異様なほど湾曲しています。

これは走りに重要な腸腰筋が強靭であることと共に脊柱の柔軟性を示しています。

鞭のようにボルト選手の脊柱がしなる理由だと思います。

まとめ

「100mをとにかく速く走る」とてもシンプルな目標を達成する戦略でもこれだけの違いがあるんです。

もしボルト選手が柔らかいバネを使って陸上のセオリー通り接地を短くピッチを稼ごうとしたら、世界記録の樹立はなかったのかもしれません。

僕は何が答えなのかまだまだ分かりません。

一つの答えはないとすら感じます。

でも走りにおける戦略ですらこれだけの違いがあるのだから、パンチの打法にも色んな戦略があるんだと思います。

いまいち考えがまとまらないのでここで終わりにしておきます。

今回の話は僕の知識での理解であり、また推察です。

今後間違っていたと感じた場合は訂正します。

なので一つの指標や考え方、また自分のトレーニングを考えるきっかけにしてくれればと思います。

コメント